介護におけるキーパーソンの役割は?やめたい・つらいときの対処法も解説

2025年10月1日

病院や介護施設を利用する際に、キーパーソンを決めるように求められるケースがあります。中には頼まれてキーパーソンになったけれど、具体的な役割がわからないという方もいらっしゃるでしょう。

また、体調不良などでキーパーソンの役割を担えなくなった場合、どのように対応すればよいのか不安に思う方もいるかもしれません。

この記事では医療や介護におけるキーパーソンの役割や決め方、やめたくなったときの対応策などをくわしく解説します。

「自分が入院している間、一人暮らしの親の面倒をみる人がいない」

「受診の付き添いを頼まれたけれど、遠方で対応できない」

このようなお悩みをお持ちの方は、ソーシャラスにぜひご相談ください。

ソーシャラスは受診付き添いや生活支援サービスを、安心価格で提供しています。ちょっとした質問だけでも大歓迎ですので、お気軽に以下のボタンからご相談ください。

介護のキーパーソンとは医療・介護の意思決定や連絡調整の中心人物

介護施設や病院におけるキーパーソンは、医療や介護を要する方の意思決定を支援したり、連絡窓口になったりするのが主な役割です。役割や決め方、法的な立場などをくわしく解説します。

キーパーソンの主な役割

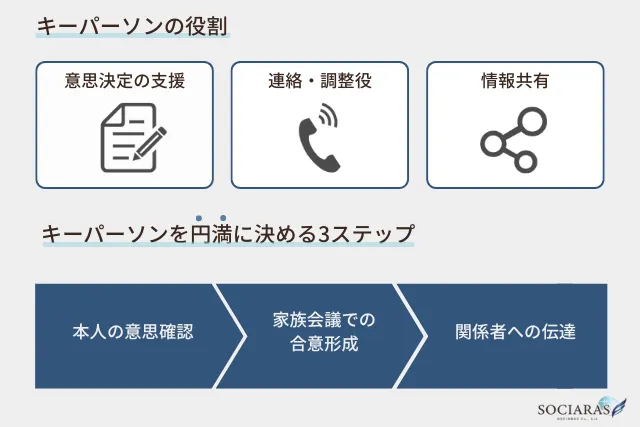

キーパーソンの主な役割は「意思決定の支援」「連絡・調整役」「情報共有」が挙げられます。

具体的には治療方針や介護サービス利用の決定支援、医療者やケアマネジャーとの連携、親族への報告などです。キーパーソンが、在宅介護での主介護者を担っている場合も多々あります。

キーパーソンには誰がなるべき?円満に決める3ステップ

キーパーソンを選ぶ際に重要なのは、家族間で話し合い合意を得ることです。「住んでいる距離が近いから」「仕事や子育てが忙しいから」などの理由で、特定の家族に役割を押し付けるのは避けましょう。

役割を押し付けてしまうと不公平さによる不満が募りやすく、後々トラブルに発展しやすくなるためです。また、関係する家族全員の話し合いにより当事者意識が生まれ、協力体制が築きやすくなります。

キーパーソンを選ぶ際は「本人の意思確認」→「家族会議での合意形成」→「関係者への伝達」という3ステップで決めるのがおすすめです。もし家族間の合意形成が難しい場合は、ケアマネジャーのような専門家に介入してもらうのも方法のひとつです。

家族の急な体調不良時に「キーパーソンは誰ですか?」と病院から聞かれ、戸惑ってしまうケースも見受けられます。本人の意思確認ができる、元気なうちに決めておくのがベストです。

キーパーソンはやめることができる?

法的にキーパーソンを強制されることはないため、やめること自体は可能です。あくまでキーパーソンは「意思決定の支援者」です。

そのため、法律に基づいた正式な権限を持つ成年後見人と違い、法的な権限はありません。もし何らかの理由でキーパーソンを交代する場合は、必ず関係者に伝達をしましょう。

また、キーパーソンが必ずしも家族である必要はなく、本人が信頼する第三者が担う場合もあります。

実際には、本人や家族からの期待や責任感から、強いストレスを感じながらもキーパーソンを辞められない人が多いです。

キーパーソンの役割がつらく感じたときの対応策

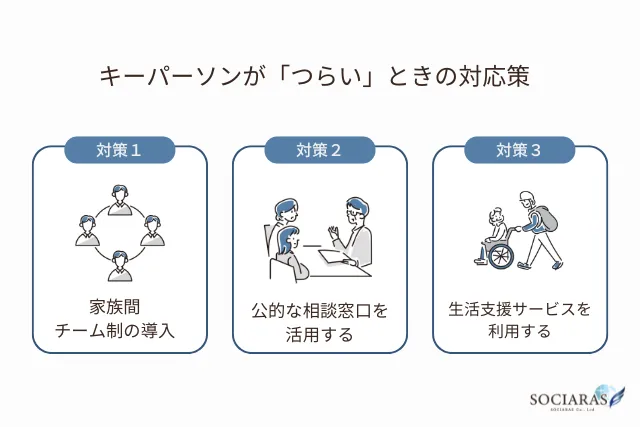

キーパーソンはほかの家族より負担が大きくなりやすく、つらい・やめたいと感じてしまう場合も少なくありません。

つらいと感じたときに大切なのは、一人で抱え込まないことです。家族や専門家、そして社会のサポートを積極的に活用しましょう。

家族内で「チーム制」を導入する

「キーパーソンは自分だから、頑張らなくては」と1人で抱え込んでしまうと、いずれ破綻してしまいます。病院や介護施設などからの連絡窓口は一本化しつつも、複数の家族で支え合う「チーム制」を導入するのが現実的な解決策といえます。

たとえば連絡調整はキーパーソンが担当し、買い物や見守りは別の家族に依頼するといったケースです。一人にかかる過度なプレッシャーを減らせば、無理なくキーパーソンの役割を果たしやすくなります。

公的な相談窓口を活用する

家族だけで問題を抱え込まないのも重要なポイントです。困ったときは地域包括支援センターやケアマネジャーなど、専門家に相談するのをおすすめします。

あらゆる相談に対して専門的な立場から、無料でアドバイスを受けられます。遠方に住んでいて、直接出向くのが難しくても相談は可能です。

生活支援サービスを利用する

通院の付き添いや見守りなど、介護が必要な家族の直接的な支援をキーパーソンが担うケースも多々あります。生活支援サービスを利用すれば、キーパーソンの負担を軽減できます。

特に頼れる家族がいない場合や、仕事や体調不良などで一時的にキーパーソンの役割を担えなくなったケースで有効な方法です。依頼できる内容は、介護保険内のサービスと自費の介護保険外サービスかによって異なります。

注意点として介護保険内のサービスはさまざまな制約があり、原則としてケアプランに組み込まれていないと利用できません。一方で、自費の生活支援サービスは柔軟に利用でき、介護保険内サービスではカバーできない部分も補えます。

ただし介護保険外のサービスは全額自己負担となるため、無理のない範囲で利用するのが大切です。また、事業者によって対応範囲や料金などにばらつきが大きく、事前のリサーチが重要となります。

介護保険内サービスと自費サービスを、必要に応じて組み合わせるのがおすすめの方法です。

【事例紹介】ソーシャラスが遠距離介護を担うキーパーソンに安心を届けた事例

介護保険外のサービスは、どのようなことを頼めるのか疑問に思われる方もいるかもしれません。ここでは、当社が支援させていただいたサービス事例をご紹介します。

【事例紹介】

認知症で岩手県の施設に入居中、金銭管理や通院に介助が必要なお母様のサポートをご依頼いただいたケースです。キーパーソンの息子様は高齢かつ遠方で対応が難しいとのことで、当社にお問い合わせをいただきました。息子様と電話で複数回やり取りし、提供内容を丁寧にすり合わせたうえでサービスを導入しています。

サービス提供事例①:通院の付き添い

通院支援の中で、提供したサービス内容は以下になります。

・車椅子での移動や排せつ介助

・施設職員からの話を通院先に伝える

・通院の日程調整

・ヘルパーが代理で医師と面談

・処方薬の受け取り

通院支援ではご本人の負担を軽減するために、通院先とも連携して対応しています。会計後ご本人は病院に待機していただき、ヘルパーのみが薬局に移動し薬を受け取ることで、負担を最小限にしています。

サービス提供事例②:金銭管理サポート

今回のケースでは、金銭管理も当社で対応させていただきました。次に挙げるのが、当社で対応した金銭管理支援です。

・預かり金の管理と残高減少時の連絡

・通院費や買い物代、サービス利用料の支払い

・報告書や手紙で必要事項の伝達

金銭管理については、毎月末に支払明細と出納帳のコピーを息子様へ郵送し、透明性のある対応を心がけています。

サービス提供事例③:ケアマネジャーとの連携

今回は息子様から直接ご依頼をいただいたケースですが、ケアマネジャーとも協力して対応しています。ケアマネジャーにも協力を得たことで、支援内容や緊急時の対応ルールをスムーズに取り決められました。現在でもケアマネジャーには、家族と当社の橋渡し役として関わっていただいています。

今回の事例ではキーパーソンの息子様も高齢であり、負担が大きいご様子でした。そのため、わかりやすい形での対応を心がけ、安心してお任せいただけるように配慮しています。息子様からも深い感謝の言葉をいただき、継続してご依頼をいただいています。

今回の事例は個々の状況にあわせたきめ細かなサービスによって信頼関係が構築でき、安心感を得ていただいたと考えています。

まとめ:キーパーソンがひとりで抱え込まない体制づくりがポイント

介護や医療の現場におけるキーパーソンの役割は、「意思決定の支援」「連絡・調整役」「情報共有」です。しかし実際には、生活全般の支援もキーパーソンが担っているケースは珍しくありません。

キーパーソンに負担が集中しやすいため、抱え込まない体制作りがポイントです。ほかの家族や専門家の力を借り、活用できる支援は積極的に利用するのをおすすめします。

離れて暮らす親御様やご親戚のキーパーソンを担っていて支援に大変さを感じている方は、ソーシャラスにぜひご相談ください。

遠方にお住まいのキーパーソンの方からのご依頼も多数お受けしております。ほかには頼みにくい「ちょっとした困りごと」にも積極的に対応していますので、お気軽にご相談ください。