高齢者にもマイナンバーカードは必要?本人が申請できないときの家族の対応も紹介

2025年1月30日

マイナンバーカードは必要とわかっていても、手続きが難しくて諦めているひとり暮らしの高齢者は少なくありません。しかし高齢家族のマイナンバーカード手続きに付き添うのは、離れて暮らす家族にとって大きな負担となるのも現状です。

本記事では高齢者がマイナンバーカードを取得するメリットや、代理で申請・受け取りできる条件などについて解説します。マイナンバーカード取得をサポートする弊社のサービスもご紹介しますので、ぜひお役立てください。

令和7年1月11日に、弊社のマイナンバーカード取得サポートに関する記事が「胆江日日新聞社」様に掲載されました。本記事から実際の新聞記事もご覧になれますので、あわせてお読みいただけたら幸いです。

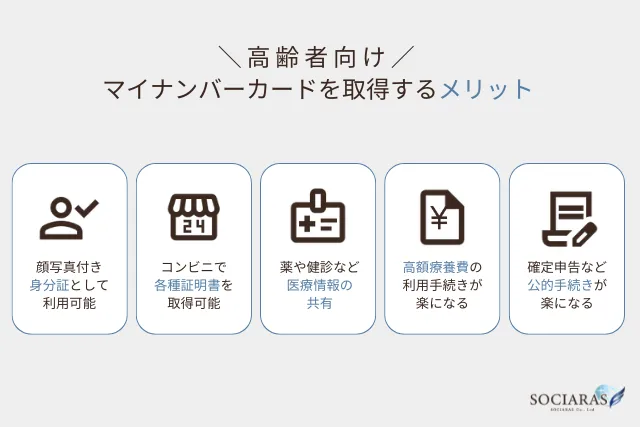

高齢者がマイナンバーカードを取得するおもなメリット

マイナンバーカードの取得は、高齢者にこそ大きなメリットがあります。本項目では、具体的なマイナンバーカードのメリットについて解説します。

顔写真付きの身分証明書として使える

マイナンバーカードは、公的な顔写真付きの身分証明書としても利用可能です。銀行手続きや宅配便受け取り時の本人確認など、顔写真付き身分証を求められる機会は高齢になっても多々あります。

マイナンバーカードがあれば、顔写真付きの公的な身分証明書として一枚で対応できるため便利です。

コンビニで各種証明書が入手できる

マイナンバーカードがあれば、コンビニの端末を利用して各種証明書を取得できます。おもに取得できる証明書は、下記のとおりです。

- 住民票の写し

- 住民票記載事項証明書

- 印鑑登録証明書

- 各種税証明書

- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)

- 戸籍の附票の写し

注意点として、市区町村によってコンビニで取得できる証明書の種類は異なります。お住まいの地域で対象になっているかどうかは、事前に確認が必要です。

内服薬や健診などの情報を共有できる

マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、医療機関での情報共有がスムーズになります。複数の病院に通院している高齢者にとって、治療歴や内服薬といった医療情報を正確に伝えるのは簡単ではありません。

マイナンバーカードを利用すれば、処方歴や特定健診の結果などを医師や薬剤師と共有できます。正確な医療情報によって、飲み合わせが悪い薬を調整できたり、薬の重複投与を予防できたりします。

また、救急搬送時など本人による説明が困難な場合でも、医療情報を共有できるのもメリットです。情報共有を利用するには、受診や調剤時にマイナンバーカードを提示し、情報提供に同意する必要があります。

手続き不要で高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

高額療養費制度の手続きなしで、限度額を超えた支払いが免除されるのもメリットです。高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が1ヵ月の上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。

これまでは「限度額適用認定証」の申請が間に合わなかった場合は、一時的に全額立て替えなくてはなりませんでした。マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額適用認定証なしで限度額を超えた分は支払わずに済みます。

高齢者は体調を崩しやすく、突然入院となるケースが増えます。急な入院で高額な治療が必要になっても、立て替えの必要がなくなるので安心です。

公的手続きが楽になる

確定申告の医療費控除申請や、年金の手続きといった公的手続きが楽になります。e-taxによる確定申告ができるようになり、税務署に行って提出したり郵送したりといった手間を省略可能です。

公的手続きを行う機会の多い高齢者は、マイナンバーカードを取得するメリットが大きいといえるでしょう。

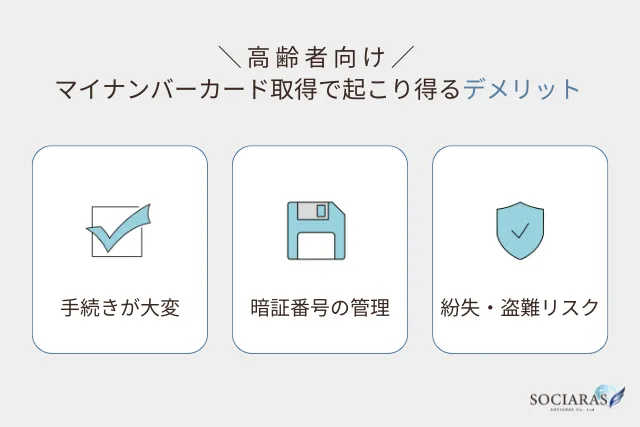

高齢者がマイナンバーカードを取得するデメリット

マイナンバーカードにはメリットもある一方で、デメリットもあります。ここでは、高齢者がマイナンバーカードを取得するデメリットについて解説します。

手続きが大変

マイナンバーカードを取得するには、申請書や顔写真の準備と提出が必要です。しかし高齢者の中には、オンラインでの申請に困難さを感じる方が少なくありません。

オンラインではなく役所の窓口で申請するのも、移動が困難な方にとっては負担となります。特に地方に住んでいる高齢者は、役所まで行くこと自体がハードルになりやすいです。

暗証番号を覚えておく必要がある

マイナンバーカードを発行する際には、暗証番号の入力が必要です。認知機能の低下にともない、暗証番号を覚えておくのが難しいケースもあります。もし暗証番号を忘れてしまうと、住民登録のある市区町村窓口で初期化・再設定を行わなくてはなりません。

紛失・盗難のリスク

マイナンバーカードの紛失や盗難といったリスクもあります。加齢や病気などによる認知機能の低下によって、保管場所を忘れたりなくしたりする可能性が高くなります。

紛失した際はマイナンバーカード機能停止や再発行手続き、警察に遺失届・盗難届の提出が必要です。特にひとりで暮らす高齢者にとって、マイナンバーカードの管理は負担になりやすいです。

マイナンバーカードは家族が代理申請・受け取りできる?

家族が代理でマイナンバーカードの申請・受け取りをしようと考えている方も、中にはいるかもしれません。オンライン上での代理申請は可能ではあるものの、受け取りは特別な理由を除き本人が行わなくてはなりません。

ここでは代理申請・受け取りに関する基本的なルールについてご紹介します。個々の状況によっても異なるため、不明点があれば役所に問い合わせるのをおすすめします。

オンライン上での代理申請は可能

マイナンバーカードは、オンライン上で代理申請が可能です。高齢者本人と同居していなくても、オンライン上なら家族だけで手続きができます。

原則として本人による受け取りが必要

たとえ申請は代理で行えたとしても、受け取りは原則として本人が行わなくてはなりません。ただし特別な事情のある場合には、家族など代理人による受け取りが認められています。

代理人による受け取りが認められる条件

代理人によるマイナンバーカードの受け取りは、下記に挙げるやむを得ない理由で来庁が困難な場合のみです。

- 病気や身体の障がい

- 長期入院や施設入所

- 長期出張や海外留学

- 交付申請者が未就学児で来庁が困難

仕事が忙しいといった理由による代理受け取りはできないので注意しましょう。代理での受け取りには、来庁するのが困難である事実を証明する書類や、本人確認書類などをそろえる必要もあります。

参考:マイナンバーカードの申請方法等について/奥州市公式ホームページ

マイナンバーカードの受け取りに家族が付き添えないときは?

新聞記事:胆江日日新聞社提供

前述のとおり、代理人によるマイナンバーカードの受け取りが認められるのは特別なケースのみです。高齢というだけでは、たとえ家族であっても代わりに受け取れないのが現状です。

家族が遠方であったり多忙であったりする場合は、ソーシャラスの外出サポートを利用するのをおすすめします。マイナンバーカードの申請・受け取り同行経験も豊富で、一人ひとりに寄り添ってサポートしています。

「遠方に住んでいて、高齢になった親のマイナンバーカード手続きに付き添うのが難しい」「マイナンバーカードの手続きだけではなく、定期的に様子を見に行ってほしい」このようなご希望のある方は、ぜひソーシャラスにご相談ください。

ソーシャラスは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるのをサポートしている事業者です。お墓掃除や草取り、買い物など日々の生活での「ちょっとした困りごと」に幅広く対応しています。特に外出サポートは使い勝手の良さから、高いリピート率を誇るのも特徴です。

「こんなこと頼めるかな?」というお問い合わせだけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。